「サツマイモをどこまで楽しめるのか」ってことで、モンブランの絞り金を使ってパンケーキに乗せてみました。

しかも、パンケーキの生地の中にもサツマイモを忍び込ませているので、1口食べれば

「あ!サツマイモだ」ってなることを想像しながら作りました。まさにサツマイモ満載レシピです。

せっかくなので、このサツマイモについてちょっと語らせてください。

実は、サツマイモって私たち日本人にとってかなり重要な役割を果たしてきた食材なんです。

例えば、江戸時代の飢饉の際にはサツマイモが多くの人の命を救ったと言われています。

1732年(享保17年)の享保の大飢饉では、西日本を中心に大規模な食糧不足が発生しました。

この時、薩摩(今の鹿児島県)で栽培されていたサツマイモが救済物資として採用されるきっかけにな

享保の大飢饉(1732年)において、サツマイモは直接的な救荒作物としての役割を果たしたわけではありません。しかし、この飢饉を契機に、将軍徳川吉宗はサツマイモの栽培に注目し、蘭学者の青木昆陽に研究と普及を命じました。その結果、サツマイモの栽培が関東地方を中心に広がり、後の天明の大飢饉(1782年~1788年)や天保の大飢饉(1833年~1839年)において、多くの人々の命を救う重要な食糧源となりました。

また、サツマイモは栄養価が高く、栽培が容易であることから、飢饉時の食糧としてだけでなく、平時の食生活にも広く取り入れられるようになりました。このように、サツマイモは日本の食文化や農業において重要な役割を果たしてきました。

そう思うと、その後各地に運ばれ、多くの人々を飢えから救ったお芋

まさに、命をつなぐ芋だったわけでお芋に「お」がつくのは、まさにこういうことなんじゃないかと… .

そうそう、サツマイモって呼び名がいくつかあるのをご存知ですか?

薩摩の芋 → サツマイモ

外国から来た芋 → 唐芋(からいも)

南蛮(外国)の芋 → 南蛮芋(なんばんいも)

どれも「遠くから来た芋」という意味合いがあるんです。

特に唐芋という呼び名は、もともと中国(唐)から伝わったことからそう呼ばれていたらしいです。

でも、じゃあなぜサツマイモがわざわざ外国から持ち込まれて、日本中に広がったのか。

これも飢饉が大きく関係しているようです。

江戸時代だけで少なくとも6回以上の大規模な飢饉が発生しており、

特に**天明の大飢饉(1782年〜1788年)**では、冷害などで米の収穫が激減し、餓死者が数万人に達したとも言われています。

そこで「栽培しやすく、収穫量が安定しているサツマイモ」が重宝されたんですね。

とはいえ、当時の日本にはまだトラックや飛行機なんてありません。

じゃあどうやってサツマイモを全国に届けたのか?

ここで活躍したのが**菱垣廻船(ひしがきかいせん)**という船です。

江戸時代には、物資を大量に運ぶための船が整備されていて、

薩摩から大阪、江戸(東京)へと大量のサツマイモを運んでいたそうです。

だからこそ、遠くから運ばれてきたサツマイモが全国に広まったんですね。

ちなみに、今でもサツマイモの保存方法は結構シビアです。

八百屋さんが言ってたんですけど、

「サツマイモは寒い場所に置いちゃダメ。10℃以下になるとダメになるから、毛布かけるといいよ。」って。

実際、**サツマイモの保存適温は13℃〜15℃**とされています。

なので冬場は、毛布で包んでおくと長持ちするんですね。

そんな感じで、サツマイモって単なる「おいしい食べ物」じゃなくて、

私たちの命をつないできた歴史的な食材でもあるんです。

だからこそ、こうやってパンケーキに忍ばせたり、モンブランに絞ってみたり、

「ありがとうサツマイモ」って思いながら食べると、ちょっと特別な気分になるんじゃないでしょうか。

サンキュー、サツマイモ!

ちなみに、フライパンの話もちょっとさせてください。

実は、フライパンの板厚や深さによっても焼き上がりは全然違います。

例えば、厚みのあるフライパンは熱が均一に伝わるので、しっとりと焼き上がる。

薄いフライパンはカリッとした焼き上がりになる。

なので、サツマイモ料理に合うフライパンを見つけると、もっと楽しくなるはずです。

食材を知ると楽しいし、道具を知るともっと楽しい。

そんなお料理、ぜひ楽しんでくださいね。

※参考:

農林水産省「サツマイモの歴史」

国立国会図書館「江戸時代の飢饉と食糧事情」

国土交通省「江戸時代の海運と物資輸送」

==作り方&材料=

〈生地〉

米粉 100g

ベーキングパウダー 小さじ1

卵 中1個

砂糖 大さじ2

水 100cc

さつまいも 50g

油 少々

〈ペースト〉

蒸したさつまいも 120g

砂糖 大さじ3

バター 10g

水 大さじ4

〜〜〜〜〜

はじめに生地用のさつまいもを5mm角に切り水にさらします

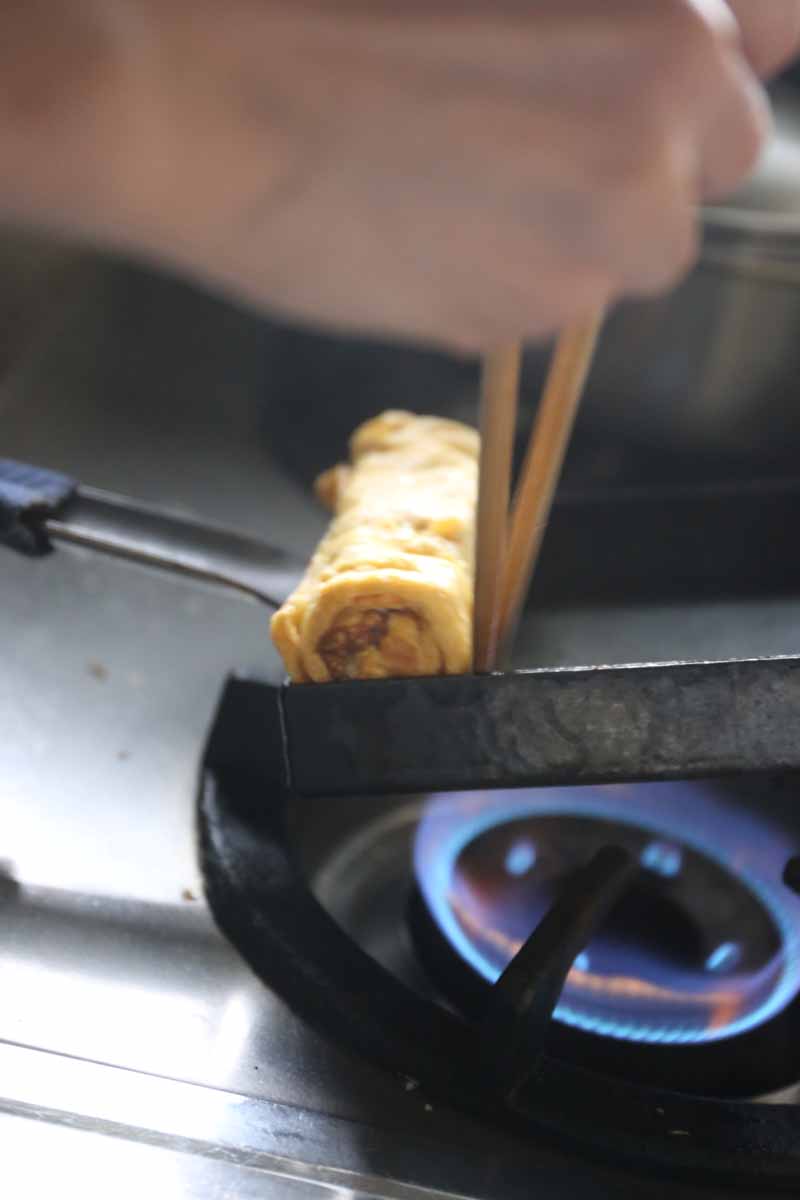

軽く水を切ってフライパンに入れ火をつけて、ヘラで混ぜたりして途中蓋をして弱火で5分程蒸し焼きにします

卵をよく溶いてから生地の材料を入れ全てませ、先程のさつまいもも入れて混ぜます

フライパンに薄く油をひき火に掛け

熱が上がってきたら弱火にして生地を落とし表面がプツプツとしてきた時点で直ぐに裏返し反対もやきます

これとは別にさつまいものペーストを作ります

蒸したさつまいもの皮をむき潰したら、熱いうちにうら漉します

砂糖、水、バターを入れて練ります

練りがかたいと硬くて絞り出せないので頃合いを見てね☝️

焼けたパンケーキの上に飾ったら出来上がりです😋